Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal ist Referenzfläche und Modellgebiet für eine ungestörte Waldentwicklung und hat damit auch für den langfristigen Erhalt anspruchsvoller Vogelarten eine sehr hohe Bedeutung. In diesem Gebiet lassen sich die verschiedenen Entwicklungsphasen gemäß dem Mosaikzyklus-Konzept in unterschiedlichen Waldpartien (patches) nachvollziehen. Hoher Strukturreichtum und hohes Baumalter, sowie Laubholzbeimischung und ein ausgesprochen hohes Angebot an Totholz bieten einen vielfältigen Lebensraum für die Vogelarten der Bergwälder.

Das Monitoring

Um das Arteninventar der Avifauna im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zu erheben, wurden während den Brutsaisonen 2024 und 2025 standardisierte Punkttaxierungen durchgeführt. Ergänzt wurden diese Erhebungen durch Streudaten, die vor allem im Bereich von Sonderstandorten (Fließgewässer, Felsgebiete, ...) erhoben wurden. Zudem wurden auch bisher unveröffentlichte Daten aus früheren ornithologischen Erhebungen mitberücksichtigt. Auf Basis dieser Datengrundlagewurde ein möglichst vollständiges Arteninventar des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal abgebildet, wobei für Brutvogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie auch eine Bestandsschätzung im Wildnisgebiet erfolgte.

So wurde vorgegangen

Die standardisierten Punkterhebungen wurden in den Brutsaisonen 2024 und 2025 zwischen April und Juni durchgeführt. An jedem Punkt wurden in einem Radius von 100 m alle visuell und/oder akustisch nachgewiesenen Vogelarten, Anzahl der Individuen pro Art und – soweit möglich und insbesondere bei naturschutzrelevanten Arten – Geschlecht und Alter notiert. Vogelbeobachtungen außerhalb des 100 m-Radius wurden gleichermaßen notiert, für weiterführende Analysen hinsichtlich der relativen Revierdichtenallerdings nicht berücksichtigt. Insgesamt wurden im Rahmen der Punkttaxierungen 1.885 Datensätze erfasst. Die Erhebungen fanden überwiegend in den frühen Morgen- bis Vormittagsstunden statt, um die Tageszeit erhöhter Aktivität abzudecken.

Das sind die Ergebnisse

Im Projektzeitraum der Jahre 2024 und 2025 konnten 3.993 Vogelbeobachtungen registriert werden. Davon entfielen 51,8 % der Datensätze auf das Erweiterungsgebiet im steirischen Lassingtal, 48,2 % der Daten entfielen auf den niederösterreichischen Anteil des Schutzgebietes. Es wurden in diesem Zeitraum 83 Vogelarten nachgewiesen, von denen 77 Arten als Brutvögel betrachtet werden können. Bezieht man auch die bei den Autor*innen vorhandenen Streudaten aus den Jahren 1999 bis 2023 in die Auswertung (1.828 Datensätze) mit ein, erhöht sich die Artenzahl auf 96 Arten. Als (potenzielle) Brutvogelarten kommen – gereiht nach der Anzahl der vorhandenen Nachweise – Habichtskauz, Trauerschnäpper, Wanderfalke, Uhu, Waldohreule und Gartengrasmücke hinzu. Vier weitere Arten kommen als mögliche Brutvögel hinzu, zu denen Brutzeitbeobachtungen anderer Beobachter*innen vorliegen: Mauerläufer, Zitronenzeisig, Neuntöter und Bluthänfling. Zusammenfassend betrachtet, liegen für 117 Vogelarten Nachweise aus dem Wildnisgebiet vor.

Diese Ergebnisse brauchen den Vergleich mit anderen, vergleichbar hochrangigen Schutzgebieten nicht zu scheuen. So wurden von Probst 2008 für den kärntnerischen Anteil des Nationalparks Hohe Tauern auf einer deutlich größeren Fläche bis zu 97 Vogelarten festgestellt, die zumindest als mögliche Brutvögel in Frage kommen. Wolfgang Scherzinger (1985) beziffert diesen Wert für den Nationalpark Bayerischer Wald mit 80 Arten. Für den Nationalpark Berchtesgaden werden 71 Arten als Brutvögel angegeben.

Häufigste Arten im Wildnisgebiet

Als häufigste Arten für das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal werden Buchfink, Rotkehlchen und Tannenmeise angegeben, wobei sich die avifaunistischen Lebensgemeinschaften je nach Lebensraumtyp deutlich unterscheiden können. In den Krummholzbeständen zählen zum Beispiel Heckenbraunelle und Ringdrossel, sowie Bergpieper zu den häufigsten Arten.

Besondere Arten im Wildnisgebiet

Für das Wildnisgebiet besonders hervorzuheben sind das Vorkommen einer beachtlichen Population des Halsbandschnäppers, des Zwergschnäppers, der Waldschnepfe und der Bergwaldspechte sowie das neu entdeckte Vorkommen der Zippammer (wir berichteten).

Das Wildnisgebiet ist als Brutplatz auch von besonderer Bedeutung für so manche Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. So brüten folgende Arten der Anhang I-Liste regelmäßig im Wildnisgebiet: Haselhuhn, Alpenschneehuhn, Auerhuhn, Birkhuhn, Steinadler, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Habichtskauz, Dreizehen-, Weißrücken-,Schwarz- und Grauspecht, Halsband- und Zwergschnäpper.

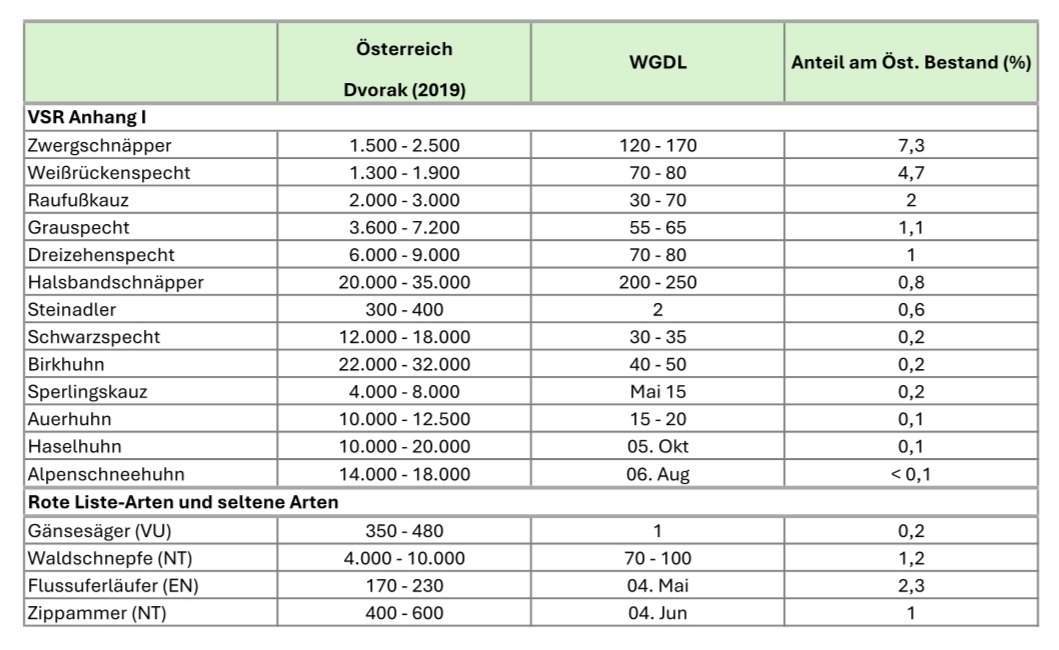

Wie nachfolgende Tabelle zeigt, ist die Häufigkeit des Vorkommens einzelner Arten zudem von nationaler Bedeutung:

Mit der Erhaltung des im Alpenraum einzigartigen Primärurwaldes Rothwald trägt die Schutzgebietsverwaltung des Wildnisgebietes eine hohe Verantwortung für den Schutz charakteristischer Arten und koordiniert gebietsschonende Forschungsaktivitäten im Bereich Waldökosysteme und Prozessschutz. In diesem Sinne möchte die vorliegende Arbeit nicht nur eine aktuelle Bestandsaufnahmeder Avifauna des Gebietes darstellen, sondern auch die Grundlage für ein zukünftig einzurichtendes Monitoring der Avifauna im Wildnisgebiet bilden.

Literatur

Dvorak M. (2019): Österreichischer Bericht gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie, 2009/147/EG. Berichtszeitraum 2013 bis 2018. BirdLife Österreich, Wien.

Probst R. (2008): Zur Avifauna des Nationalparks Hohe Tauern, Kärntner Teil. Im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. BirdLife Österreich, Landesgruppe Kärnten, Feldkirchen.

Scherzinger W. (1985): Die Vogelwelt der Urwaldgebiete im Inneren Bayerischen Wald. Schriftenreihe des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Heft 12.

Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert.“

LR.jpg)